Excelで毎日データをポチポチ入力していて、「なんでこれ、もっとラクにならないの…?」と思ったことはありませんか?

そんなとき目にしたのが “ユーザーフォーム” という言葉。

名前はなんだかプロっぽくて、かっこいい。でも実際には──

「フォーム?ユーザー?それって…私にも使えるやつ?」

最初は謎だらけでした。笑

でも、ちょっとだけ触ってみたら…これが超便利。

入力欄が整理された画面から、必要な情報だけをサクサク打ち込めて、 マクロがそのままワークシートに記録してくれるんです。

しかも、入力ミスも減らせて、作業スピードもアップ。

「もっと早く知っておきたかった!」と心底思いました。

このページでは、そんな“ユーザーフォームって何?”というところから、 実務で使える「かんたん入力支援マクロ」を作る方法まで、やさしく解説していきます。

「フォーム=なんか難しそう」の壁を一緒に越えてみませんか?

はじめに|毎日の手入力、そろそろ卒業しませんか?

Excelの画面に向かって、ひとつひとつのセルにデータを入力していると、ふと思うことがあります。

「あれ?これ、昨日もやってなかった?」 「いや…一昨日も、たしか同じ帳票入力してたような…」

気づけば、マウスとキーボードを使った“Excel作業のループ地獄”にハマっていた自分がいました。

そして何よりツラいのが、

- 入力ミスが出るたびに修正

- 同じ形式に揃えるのに時間がかかる

- 何行目に書いたか確認するのがしんどい

そんなときに出会ったのが「ユーザーフォーム」というVBAの仕組み。

名前はかっこいいけど、最初はこう思っていました。

「フォーム?…なんか、IT企業のシステムっぽいやつ…?」 「私に必要なのかな…?」

でも、ちょっとだけ触ってみたら──

- 入力欄が整理されていて、ミスも減る!

- クリックひとつで、登録まで完了する!

- 入力履歴もスッキリ管理できる!

これはExcel界の“受付画面”だ…と思いました。

見やすく、わかりやすく、そして入力する人にやさしい。

なにより、「作業がラクになった」という確かな実感がありました。

目指すゴール

この記事では、初心者の方でも「これならできそう」と思えるように、

- ユーザーフォームの仕組みと作り方

- よく使うコントロール(テキストボックスなど)の設定方法

- 入力した値をワークシートに登録する処理

- フォームの便利機能(リセット・閉じるなど)

- よくあるエラーとその対策

…などを、やさしく、楽しく、実務に活かせる形で解説していきます。

これからVBAのユーザーフォームを使って、 あなたの日々のExcel作業を「ちょっとラクにする」「ちょっと安心できる」ものにしていきませんか?

次章では、そもそも「ユーザーフォームってなに?」という基本の仕組みについてやさしく解説していきます。

ユーザーフォームって何?仕組みをやさしく解説

ユーザーフォームと聞くと、何だか“ITシステム感”が強くて、

「入力画面とか言われても…作ったことないし」 「VBAマクロってコードだけじゃないの?」

と感じる人もいるかもしれません。でも大丈夫。

実はユーザーフォームって、Excelに“ちっちゃな専用入力画面”をつけるようなものなんです。

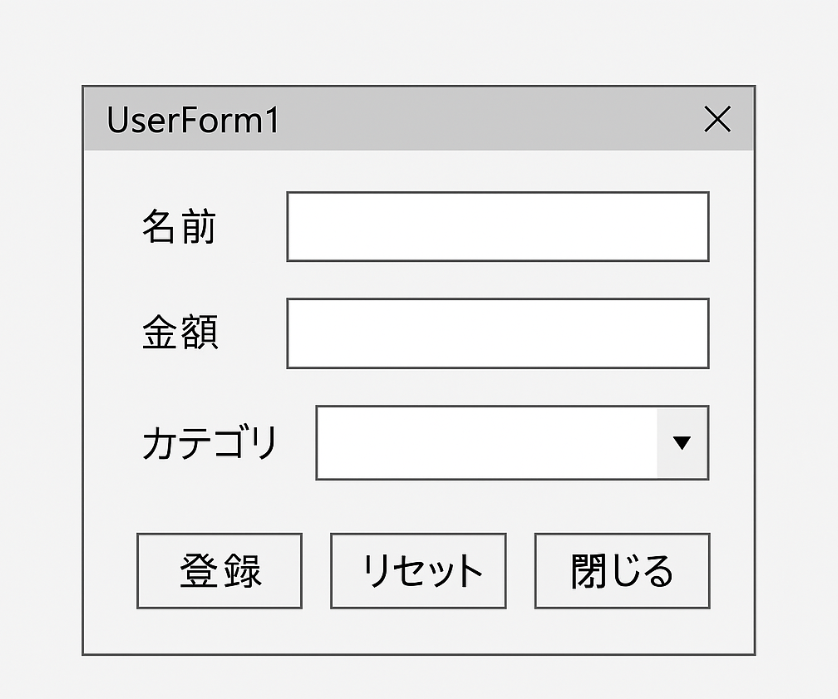

そもそもフォームってどんな見た目?

イメージとしては、こんな感じです。

- 名前や金額などを打ち込むためのテキストボックス

- 選択肢を選ぶコンボボックス(プルダウン)

- 「登録」「リセット」「閉じる」といった操作ボタン

…つまり「Excelシートの横に、小さな受付窓口が出現するイメージ」です!

ユーザーフォームの構造はどうなってる?

フォームは以下の3つの要素で構成されています。

| 要素 | 役割 |

|---|---|

| フォーム本体 | 入力欄やボタンなどを載せる枠組み |

| コントロール | 入力するための部品(Textbox, ComboBoxなど) |

| コード(イベント) | 入力後の処理を定義するVBAプログラム |

それぞれが連携することで、「見てわかる+押せば動く」マクロ入力画面が完成します!

どんな場面で使うと便利なの?

たとえば──

- 請求書の入力フォーム

- 顧客情報の登録画面

- 入力チェック付きの報告書テンプレート

セルに直接書くよりも、「必要な項目だけ見やすく並んでいる」ことで入力ミスが減り、見た目もすっきり!

初心者が気になりがちなギモンQ&A

Q. フォームって、VBAでしか使えないの?

→ はい。Excelの「開発」機能で使いますが、慣れるとマクロの一部として簡単に作れます!

Q. 見た目のデザインって自分でできる?

→ はい!サイズや配置も自由に調整できるので、業務にぴったり合った画面が作れます。

仕組みがわかったところで、次章では実際にフォームを作ってみるところからスタート!

開発タブを表示して、フォーム本体を挿入し、簡単なレイアウトを設計していきます。

ユーザーフォームを作ってみよう!(初期設計編)

ユーザーフォームの仕組みがざっくりわかったら、次は実際に“作ってみる”フェーズに入りましょう。

「作るって…フォーム画面って自分で出せるの?」 「何から始めたらいいの?」

そんな声にお応えして、超シンプルなフォームづくりをステップ形式でご紹介していきます。

今回のゴールは:「名前・金額を入力 → ボタンで登録」のフォームを完成させること!

Step ①:開発タブを表示する(まずここから!)

通常のExcelではフォーム編集機能が非表示になっています。

まずは「開発」タブを出す設定から

- Excelの「ファイル」メニュー →「オプション」

- 「リボンのユーザー設定」→「開発」にチェックを入れてOK

- リボンに「開発」タブが追加される

これで、フォーム作成に必要なツールが使えるようになります!

Step ②:ユーザーフォームを挿入する

いよいよフォームづくり本番です!

- 開発タブの「Visual Basic」をクリックしてVBE(編集画面)を開く

- メニューの「挿入」→「ユーザーフォーム」を選択

- 真っ白なフォームがポンッと表示されます

ここが、これから作り上げる“専用入力画面”のキャンバスになります。

Step ③:フォームに名前をつけよう

フォームにわかりやすい名前をつけることで、コードでも管理しやすくなります。

- 右側の「プロパティ」ウィンドウに表示されている Name → 例:frmInput

- 表示名(タイトルバー)は Caption で変更可能 → 例:「データ入力画面」

名前は半角英字で、わかりやすい略語+役割を意識するとGood!

Step ④:レイアウトを考えて、必要なコントロールを配置

まずは以下のパーツを配置してみましょう

| コントロール | 役割 |

|---|---|

| Label | 「名前」「金額」などの説明ラベル |

| TextBox | 入力欄(名前・金額用) |

| CommandButton | 「登録」ボタン/「閉じる」ボタンなど |

配置はドラッグ&ドロップでOK!サイズや位置はマウス操作で調整できます。

UI設計のちょっとしたコツ

- ラベルと入力欄は縦にそろえると見やすい

- ボタンは下部にまとめて配置して、選択肢を迷わせない

- 必須項目だけに絞ることで、入力者の負担を減らせる!

つまりフォームは「親切な受付画面」。見やすくて、迷わせないのが大事です!

フォームが完成したら、今度はそれぞれの部品(コントロール)に意味を持たせる作業に入ります。

「名前欄には文字だけ」「金額欄には数字だけ」「ボタンが押されたら登録処理が動く」など、フォームに命を吹き込むステップです。

各コントロールの設定と使い方|テキストボックス・コンボボックスなど

前章でユーザーフォームを設置・配置するところまで進みました。

いよいよここからは、それぞれの部品(コントロール)に“意味”を持たせる作業です!

「入力欄は何を書けばいいの?」 「ボタン押したらどう動くの?」

そんなギモンを一つずつ丁寧に解決していきましょう。

① TextBox|自由入力欄の設定

TextBox は、名前や金額などの「自由に入力できる項目」に使用します。

基本プロパティ例:

| プロパティ | 設定例 | 意味 |

|---|---|---|

| Name | txtName | コードで識別するための名前 |

| Text | 空欄 | 初期表示される文字(未入力なら空) |

| MaxLength | 20 | 最大文字数(例:名前は20文字まで) |

| Value | “山田太郎” | 入力値(コードから代入する場合) |

名前は txtName, txtAmount など、役割がわかる命名にするのがおすすめです!

② ComboBox|選択式の項目を作る

コンボボックスは「選択肢を事前に並べて、そこから選んでもらう」形式の入力欄です。

設定例:

With cmbCategory

.AddItem "食費"

.AddItem "交通費"

.AddItem "その他"

End Withフォーム起動時に AddItem で選択肢を追加できます! 「カテゴリは決まってるけど、打ち間違いが怖い…」という場面に便利です。

③ OptionButton|複数の選択肢の中から1つ選ばせたい時に

例:支払方法「現金」「振込」「クレカ」など

- 同じ「Frame(枠)」内に配置すると、選択が排他制御(1つだけ選べる)になります

- 選ばれたボタンの状態は .Value = True で判定

「どちらか選ばせたい」けれどチェックボックスでは曖昧…というときにぴったり!

④ CheckBox|チェック式の入力項目に

例:請求書に「消費税を含める」「領収書を同封する」など

- 複数チェックOK

- 状態は .Value = True / False で判定可能

チェックされていれば実行、されていなければスキップなどの分岐処理にも使えます!

⑤ CommandButton|「登録」「閉じる」など、操作を実行するボタン

- プロパティ Name → btnRegister, btnClose など命名しておくと便利

- イベントコードは Private Sub btnRegister_Click() の形で書きます

Private Sub btnRegister_Click()

MsgBox "登録処理が実行されました!"

End Subボタンに処理を割り当てることで、「押したら動くフォーム」へ進化します!

UIのやさしさポイント

| 工夫ポイント | メリット |

|---|---|

| ラベルと入力欄の縦並び | 視線が自然に流れるので入力しやすい |

| 入力欄に初期値を設定 | 記入ミスや面倒を防げる |

| ボタンは右下に揃える | “最後に押す場所”として自然 |

フォームが完成したら、いよいよ実際にデータを登録する処理=フォームの本番機能です!

ボタンを押したら、指定したセルに値を書き込む方法や、次の空行を自動判定するテクニックなどを解説していきます。

入力データをワークシートへ登録するコードの書き方

ユーザーフォームに名前や金額を入力できるようになったら、次は「その情報をワークシートに残す」作業です。

つまり…

押したら登録される「魔法のボタン」を作るターンです!

この章では、登録用ボタンのクリック時に実行されるコードと、そのロジックの組み方をじっくり見ていきましょう。

① 登録ボタンに処理を割り当てる基本構文

まず、フォーム上に設置した「登録」ボタンの名前(例:btnRegister)に対応したイベントを作成

Private Sub btnRegister_Click()

Dim targetSheet As Worksheet

Dim nextRow As Long

Set targetSheet = ThisWorkbook.Sheets("データ") ' 登録先のシート名

' 次の空行を取得(1列目にデータが入っている前提)

nextRow = targetSheet.Cells(targetSheet.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1

' 入力内容をワークシートへ登録

targetSheet.Cells(nextRow, 1).Value = txtName.Value

targetSheet.Cells(nextRow, 2).Value = txtAmount.Value

MsgBox "登録が完了しました!", vbInformation

End Subコードの解説ポイント

| 処理項目 | 解説 |

|---|---|

| targetSheet | データ登録する対象のシートを変数で指定 |

| nextRow | 現在の最終行の下に新しい行を確保 |

| txtName.Value | TextBoxに入力された値を取得 |

| MsgBox | 登録完了の確認メッセージ表示で安心感アップ |

セルの列番号は、シートの設計に合わせて自由に調整できます。

たとえば「名前はC列(3列目)」なら Cells(nextRow, 3).Value = txtName.Value に!

② 空欄チェックを追加して“うっかり未入力”を防止

If txtName.Value = "" Or txtAmount.Value = "" Then

MsgBox "名前と金額を入力してください", vbExclamation

Exit Sub

End If未入力で登録しようとすると、優しくストップしてくれる処理です。

他にも「金額が数値かどうか?」などの入力内容チェックも後ほど追加できます。

③ 登録完了後に入力欄をクリアして、次の人も気持ちよく!

txtName.Value = ""

txtAmount.Value = ""

txtName.SetFocus ' 名前欄にカーソルを戻すこれを入れておくと、登録が終わったらすぐに次の入力ができて、連続入力もスムーズに。

④ 実務向けアレンジ案

- 登録と同時に日時やユーザー名を記録する

- ComboBoxやOptionButtonの選択内容も保存する

- 登録後にログシートや確認メールを送るなどの応用にも展開可能!

登録ができるようになったら、次はフォームをより気持ちよく使える“便利な小技”たちを追加していきましょう!

フォームをリセットしたり、閉じるときにメッセージを表示したり── 日々の使用で「じんわり助かる」仕掛けを整えていきます。

リセット・閉じる・登録済みデータの呼び出しなどの便利機能

ユーザーフォームを使って「入力→登録」の基本動作ができるようになったら、 次は、毎日の業務をもっと快適にしてくれる“気の利いた機能”を加えてみましょう。

ここでは、よく使う便利ボタンや、ちょっとした実務ニーズに応える拡張テクを紹介していきます!

① 入力欄を初期化する「リセット」ボタン

毎回、前回の値が残ったままだと不便ですよね。

次の入力者のためにも、一発クリア機能があると安心です!

ボタン設置例(名前:btnClear)のクリックイベント

Private Sub btnClear_Click()

txtName.Value = ""

txtAmount.Value = ""

cmbCategory.ListIndex = -1 ' ← コンボボックスの選択解除

txtName.SetFocus

End Sub入力欄を空欄にして、カーソルが最初の欄に戻るようにすると、次の入力がスムーズになります。

② フォームを閉じる処理もスマートに

フォームを閉じるときに「うっかり登録し忘れてない?」を防ぐひと工夫。

ボタン設置例(名前:btnClose)

Private Sub btnClose_Click()

Dim response As VbMsgBoxResult

response = MsgBox("保存されていない内容があるかもしれません。閉じてもよろしいですか?", vbYesNo + vbExclamation)

If response = vbYes Then

Unload Me

End If

End SubUnload Me でフォームを閉じることができます。

確認メッセージを入れておくことで、「閉じるつもりがうっかり登録前だった!」問題を防げます。

③ 登録済みデータを呼び出してフォームに表示する(応用編)

「過去に登録したデータを再編集したい」という実務ニーズ、ありますよね?

サンプルコード(セルの内容をフォームへ読み込む)

Private Sub btnLoad_Click()

Dim targetSheet As Worksheet

Dim rowToLoad As Long

Set targetSheet = ThisWorkbook.Sheets("データ")

rowToLoad = 2 ' ← 読み込みたい行番号(例:2行目)

txtName.Value = targetSheet.Cells(rowToLoad, 1).Value

txtAmount.Value = targetSheet.Cells(rowToLoad, 2).Value

cmbCategory.Value = targetSheet.Cells(rowToLoad, 3).Value

End Subこれにより、データの呼び出し → 修正 →再登録 という一連の操作が可能になります!

④ 実務で喜ばれる「小さな親切」機能たち

- 今日の日付を自動で表示する(初期値として)

- ユーザー名を取得して表示する(誰が入力したか記録できる)

- 登録後に非表示行を自動で表示して確認できる

フォームは“人が触れるマクロ”だからこそ、こうした小さな工夫が安心感と効率アップの鍵になります!

ここまで来ると「フォームがちゃんと動くようになった!」という達成感がある一方、

「でも…なんかエラーが出たらどうしよう」 という不安も出てくるはず。

次章では、フォーム開発でよくある“あるあるつまずき”とその解決法をやさしく解説していきます。

よくあるつまずきと解決法|初心者が安心して進めるために

ユーザーフォームを作り始めると、だんだん楽しくなってくる一方で──

あれ?フォームが表示されない? えっ?エラー出ちゃった…怖い…

…と、ちょっとした“つまずきポイント”にも遭遇します。

でも大丈夫!ほとんどのケースは理由さえわかればすぐ解決できる軽症なんです。

この章では、初心者がよく出会う「あるあるエラー&うまくいかない問題」をピックアップして、やさしく解決していきます。

① フォームを表示するマクロがない/書き忘れている

症状:

実行してもフォームが表示されない…?

原因

フォームを呼び出すコードが書かれていない

Sub ShowForm()

frmInput.Show

End SubfrmInput はフォームの「Name」プロパティ(≠Caption)です。 プロシージャとして ShowForm を作っておけば、ボタンやショートカットから呼び出すことも可能!

② 変数が定義されていない(エラー “変数が定義されていません”)

原因

Option Explicit が有効なのに、txtNameなどが宣言されていない

解決法

フォーム上のコントロールの「名前」を確認して、正しい綴りで記述しましょう!

VBAではちょっとしたスペルミスでもエラー扱いになるので、名前はコピーして使うのもアリです。

③ コントロールの型が合っていない(型不一致エラー)

Dim 金額 As Integer

金額 = txtAmount.Value ' ← 型不一致になる可能性TextBoxの値は文字列型(String)なので、数値として扱う場合は Val()関数を使うのがおすすめ

金額 = Val(txtAmount.Value)Val() は“数字に変換できる部分だけを抽出してくれる”便利関数です!

④ フォームのイベントが動かない(コードは書いたのに)

原因例

ボタンの Name を変更したけれど、コードが 旧名称_Click() のまま

対策

正しくは、ボタン名+_Click() にすることでイベントが呼び出されます!

VBEでボタンを選択 → 上部のプルダウンから正しいイベントを選ぶと自動で作成されます。

⑤ コントロールの初期設定が不足していて動きがおかしい

- ComboBox に選択肢が表示されない

- TextBox に初期値が入っていない

- ボタンが押せない(Enable=False になってる)

フォーム起動時にコントロールをセットアップする処理を UserForm_Initialize() で記述するのがおすすめ

Private Sub UserForm_Initialize()

cmbCategory.AddItem "食費"

cmbCategory.AddItem "交通費"

txtAmount.Value = "0"

End Subつまずき脱出まとめ

| つまずき | 解決のヒント |

|---|---|

| 表示されない | .Show でフォーム呼び出し |

| 名前が違う | プロパティの Name を確認 |

| 値が取れない | .Value や Val() の使い方を見直す |

| 動かない | イベントの名前&接続確認 |

| 表示が変 | 初期化処理 Initialize() の設定 |

つまずいたら、「コードどこで止まってる?」「変数名、間違ってない?」と冷静にひとつずつ確認していくのがコツです。

焦らず、ちょっとずつ“育てるつもり”で向き合ってみましょう。

まとめ

ここまで長い記事を読んでいただき、本当にありがとうございました!

「フォームってなんか難しそう…」 「コードを書くなんてムリかも…」

そんな不安からスタートして、 少しずつ部品を並べて、 少しずつコードに意味を持たせて、 少しずつ実務に役立つ形へと育ててきた──

それは、読み進めてくださったあなた自身が“マクロ作成者”になった証です。

記事のおさらい

この記事では、Excel VBAのユーザーフォームについて、こんな流れで解説してきました

- 手入力からの卒業宣言!

- フォームのしくみってこうなってる

- まずは作ってみよう(配置と命名)

- 部品に意味を持たせる(TextBox/ComboBoxなど)

- 入力→ワークシート登録の魔法の一歩

- 気配り機能で毎日使いやすく

- エラーも怖くない!つまずきポイント解消

そして今、この記事の最後にたどり着いているあなたは、 “VBAで人の作業をやさしくする力”を手にし始めています。

次はこんなステップアップも!

- 入力内容を一覧表示するマクロを追加してみる

- 編集・削除・検索などの機能を足してみる

- ログ記録や送信処理と連携して実務に完全対応!

小さな一歩が積み重なることで、あなたが作れるフォームはどんどん“頼もしい相棒”になっていきます!

私自身、Excelを使う毎日の中で「またこの作業か…」とため息をついた経験があります。そして、そのため息に 「ちょっとでもラクになる方法ないかな?」と目を向けたときに、出会ったのがVBA。 中でもユーザーフォームは、“人の気持ちに寄り添えるマクロ”だと思っています。

入力する人が迷わない、誰が使っても統一された形式になる、小さなストレスを減らしてくれる。

そんなふうに、“作ったマクロが人の役に立つ”って、なんだかうれしくて。 その気持ちが、このブログの記事づくりの原動力になっています!

あ〜…また手入力で肩こった…。

でも、フォームってやつ、なんかちょっとやってみたいかも。

コメント